Antisemitismus

"...der antisemitischen Pest mit aller Energie entgegentreten!" (Rudolf Rocker, 1921)

Autor*innen: Jürgen Mümken; Siegbert Wolf (Hg.)

Inhalt: Anarchisten und der Staat Israel / Anarchismus und Kibbuz / Anarchismus und die Shoah / Antisemitismus in der Linken / Anarchismus und Israel/Palästina

Autor*innen: Jürgen Mümken; Siegbert Wolf (Hg.)

Antisemitismus in der politischen Linken wurde nicht erst nach 1945 zum Thema. Die Kritik daran ist so alt wie die Sache selbst. In der Weimarer Republik waren es ehemalige Gründungsmitglieder der KPD wie Franz Pfemfert oder Anarchosyndikalisten wie Rudolf Rocker, die die antisemitische Agitation während des Schlageter-Kurses kritisierten. Mitte der 1920er Jahre warnte Clara Zetkin auf dem Parteitag der KPD vor judenfeindlichen Stimmungen an der Basis. 1929 erschien im Zentralorgan der um Heinrich Brandler und August Thalheimer gebildeten KPD-Opposition eine der ersten radikalen Kritiken des Antizionismus der KPD. Mit ihrer Kritik knüpften die anarchistischen und kommunistischen Linken an Interventionen von Rosa Luxemburg oder Leo Trotzki an und reflektierten zugleich die Entwicklung in Russland nach der bolschewistischen Revolution.

Autor*innen: Olaf Kistenmacher

RechtsRock ist die „Einstiegsdroge Nr. 1“ in die Neonazi-Szene, die Inhalte extrem rechter Musik begeistern vor allem junge Menschen. Die Feindbilder sind in den Liedtexten facettenreich. Dabei stellt sich die Frage: Welche Rolle spielt Antisemitismus? Eines steht fest: Die „jüdische Weltverschwörung“ kann die Machtverhältnisse in Politik, Wirtschaft und Medien auf eine einfache Weise scheinbar erklären. Timo Büchner zeigt anhand einer Vielzahl erschreckender Liedtexte, wie antisemitische Bilder und Stereotype in den Liedtexten verschlüsselt werden.

Autor*innen: Timo Büchner

Autor*innen: Frederik Fuß

„Der Jude Mendel Beilis steht in Kiew seit Wochen vor den Geschworenen. Er wird beschuldigt, einen Christenknaben getötet zu haben. Mit ihm soll das Judentum angeklagt werden: die Tat soll begangen sein, weil das Blut von den Juden zu rituellen Zwecken gebraucht werde. Seit vielen Jahrhunderten kann dieses Blutmärchen so wenig sterben wie die Verfolgung der Juden durch die Völker, unter denen sie wohnen. Sozialismus ist Arbeit an der Menschheit, die, innen und außen, Wirklichkeit werden soll; und solange Völker, die sie selbst bleiben und doch die Menschheit bilden, andre Völker dulden und sich mit ihnen zum Bunde vereinen sollen, gegen ein einziges Volk Unrecht begehen oder begehen lassen, so lange ist der Weg zur Menschheit versperrt.“ (Gustav Landauer)

Der 7. Oktober 2023 markiert eine Zäsur. Der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoa geht in seiner Bedeutung und den Auswirkungen weit über Israel hinaus. Als Zäsur betrifft er nicht nur Jüdinnen und Juden, gleichwohl diese vorrangig unter dem weltweit grassierenden Antisemitismus leiden, er zwingt auch alle anderen sich in der Debatte zu verhalten, wenn nicht zu positionieren.

Das anarchistische Lager bildet hier keine Ausnahme und so divers der Anarchismus ist, so verschieden sind die Sichtweisen auf den 7. Oktober und seine Folgen. Tragischerweise geraten auch die erklärten KämpferInnen für die Freiheit immer wieder auf antisemitische Abwege, wobei dies keineswegs neu ist. Im historischen Anarchismus hat es sowohl Antisemitismus wie auch dessen entschlossene Bekämpfung gegeben.

Autor*innen: Frederik Fuß (Hg.)

Antisemitische Verschwörungstheorien. Eine aktuelle Darstellung von Brunnenvergiftung bis Zinswucher

Die Juden beherrschen die Welt – das ist der Kerngedanke fast jeder antisemitischen Verschwörungstheorie. Jahrhundertelang wurde die jüdische Bevölkerung für jedes nur denkbare Übel, das die Menschen erdulden mussten, verantwortlich gemacht: schlechte Ernten, Naturkatastrophen, epidemische Krankheiten. Ende des 19. Jahrhunderts entstand dann die Vorstellung, dass eine jüdische Weltverschwörung die Welt ins Chaos stürzen wolle.

Autor*innen: Michael Scholz

des 20. Jahrhunderts, den latenten und manifesten Judenhass, aufzuklären: seine psychischen und soziaEin Meilenstein: die erste interdisziplinäre Deutung des Antisemitismus in Europa und in den USA. Was Autoren wie Adorno, Horkheimer und Fenichel in der Emigration zusammenführte, war ihr leidenschaftliches Interesse, einen der grauenvollsten Schrecken len Beweggründe offenzulegen, seine Vorgeschichte, seine ideologische Struktur, seine alltäglichen Erscheinungsformen und die Sprache seiner politischen Propaganda beschreibend zu untersuchen. Lange war dieser unverzichtbare Klassiker der Antisemitismusforschung vergriffen. Nun wird er mit seiner Neuauflage allen Interessierten wieder zugänglich gemacht.

Autor*innen: Ernst Simmel (Hg.)

Autor*innen: Ulrich Schneider

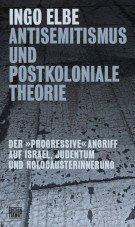

Postkoloniale Theorien prägen derzeit den globalen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb. Was als Versuch begann, den spezifischen Erfahrungen in kolonial geprägten Gesellschaften Rechnung zu tragen, ist zur großen Erzählung einer Kritik des »westlichen Verständnisses« von Vernunft und legitimer politischer Ordnung mutiert. Trotz aller Beschwörung von Komplexität wird dabei das Motiv der »Kolonialität« zum Hauptkriterium von Geschichtsbetrachtung, philosophischer Reflexion und Sozialkritik erklärt. Das Bild, das prominente Vertreter dieses Ansatzes von Antisemitismus und Holocaust einerseits, Judentum und Zionismus andererseits zeichnen, weist systematische Verzerrungen auf: Unterschiedliche Formen und Radikalitätsgrade der begrifflichen Einebnung oder Verharmlosung von Antisemitismus, der Relativierung der Shoah sowie der Dämonisierung Israels.

Autor*innen: Ingo Elbe

In ihrer kleinen Studie zum Antisemitismus zeigt die Historikerin Hannah Ahlheim, wie schon gegen Ende der 1920er Jahre „jüdische“ Geschäfte Ziel spektakulär inszenierter Boykottmaßnahmen wurden. Die aggressiven Straßenaktionen gingen von örtlich agierenden Gruppen aus, meist ohne Mitwirkung zentraler Parteiinstanzen. Für den Zuschauer und Kaufenden war es nicht nötig, sichtbar aktiv zu werden, schon bloßes Unterlassen ermöglichte es ihm, sich als Teil der „Volksgemeinschaft“ zu fühlen.

Autor*innen: Hannah Ahlheim